Il Parmigiano Reggiano, come ogni formaggio della tradizione, è molto più di una serie di reazioni scatenate da caglio, latte e sale: è uno dei simboli della cucina italiana, frutto di secoli di tradizione, innovazione e attenzione al gusto. La sua storia ha origine nel territorio dell’Emilia-Romagna e di parte della Lombardia e ci racconta di maestri casari, monasteri medievali e della necessità di un popolo.

Scopriamola insieme!

La Storia del Parmigiano Reggiano

Le Origini nei monasteri Benedettini

Le radici del Parmigiano Reggiano sembrano affondare nel XII secolo, quando i monaci benedettini e cistercensi iniziarono a produrlo nei monasteri tra Parma e Reggio Emilia. L’abbondanza di pascoli e corsi d’acqua favoriva la produzione di latte in grande quantità, che veniva in parte consumato fresco. E quello che avanzava? Sarebbe stato un sacrilegio buttarlo, soprattutto in un’epoca in cui il buono e il cattivo tempo erano capaci di decidere abbondanza o scarsità di provviste e, letteralmente, la sopravvivenza di parte della popolazione. Il bisogno di dare al latte in eccesso una vita più lunga per evitarne lo spreco fu il motore che avviò la ricerca di metodi caseari sempre più efficienti. Nacque così l’antenato del Parmigiano Reggiano: un formaggio a pasta dura, saporito e adatto alla stagionatura.

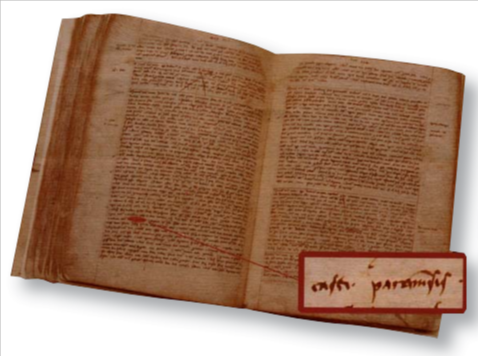

Il primo documento che ne parla risale al 1254 e lo menziona con il nome di “casei Parmensi“, formaggio di Parma. Il documento è un atto notarile, in cui una casa viene venduta ad una badessa, Isabella, del monastero di San Pietro de Prata in provincia di Genova. In cambio, la badessa si impegna a dare ogni anno sei mine [misura genovese, equivalente a circa 87 Kg] di grano o frumento e mezzo cantaro [circa 47 Kg] di Formaggio Parmigiano (…).

All’epoca Parma era la maggior produttrice e la principale piazza per la commercializzazione delle forme di Parmigiano, che iniziarono ben presto ad essere esportate negli altri Stati italiani ed in Europa. Nel Quattrocento il maggiore imprenditore caseario risultava essere il convento di San Giovanni, con quattro caseifici attivi, ma anche le più importanti famiglie nobili avevano iniziato ad investire nella produzione del formaggio. Possedevano una stalla con le vacche, a cui era annesso il caseificio per rendere più funzionale la produzione.

| Curiosità: la leggenda vuole che fosse considerato prezioso al punto da essere utilizzato come moneta di scambio nei baratti! Molto più curioso è pensare che anche recentemente, nel 2009, il Parmigiano Reggiano è stato valutato come denaro… o meglio come garanzia. La banca Credito Emiliano accettava il parmigiano come garanzia per i prestiti, aiutando a finanziare i produttori di formaggio nel Nord Italia durante la crisi economica. I due magazzini controllati dal Credito Emiliano disponevano di circa 440.000 forme del valore di 132 milioni di euro. |

La denominazione ufficiale del Parmigiano si deve all’intuizione del duca di Parma Ranuccio I Farnese, e viene depositata il 7 agosto 1612 dal notaio della Camera ducale.

Crisi e rinascita

Nei due secoli successivi, con il declino economico, la produzione dei formaggi ebbe un calo fisiologico e il Parmigiano non fece eccezione.

Sul finire dell’Ottocento, in un contesto di sviluppo industriale e agricolo italiano, la produzione del formaggio riprende con forza. Nelle zone di montagna, invece, la produzione era ancora assente e sarebbe iniziata solo ai primi del Novecento grazie ad una maggiore diffusione delle comunicazioni e dei mezzi di trasporto. Ormai il prodotto era conosciuto e apprezzato nelle principali città d’Italia e all’estero.

La trasformazione del formaggio aveva raggiunto nell’Ottocento un discreto livello tecnico, ma la percentuale di scarti era ancora molto elevata per via delle contaminazioni batteriche che facevano gonfiare le forme fino a formare delle spaccature interne che le rendevano di fatto inservibili: serviva una svolta!

La rivoluzione sarebbe giunta agli inizi del XX secolo con la diffusione del riscaldamento a vapore, del siero innesto e dello spino a gabbia. In particolare, il siero innesto permise di risolvere il problema della contaminazione.

| Cos’è il siero innesto? Il residuo della caseificazione del giorno prima, che si utilizza per innescare i processi di fermentazione che danno origine al formaggio. Risulta utile perché contiene già microrganismi utili che, una volta aggiunti al latte e al caglio, aiutano a fare piazza pulita degli intrusi indesiderati. Un po’ come avviene nello yogurt: è una fermentazione controllata! |

La tradizione oggi

Oggi, il Parmigiano Reggiano è prodotto nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e parti di Bologna e Mantova. Con oltre 3.500 allevamenti e 350 caseifici certificati, il Parmigiano Reggiano è oggi un punto di riferimento mondiale. Ogni anno, milioni di forme vengono esportate in tutto il mondo, simbolo della gastronomia italiana.

Gli ingredienti sono pochissimi, come per la maggior parte dei formaggi: latte crudo, caglio e sale. Qual è il segreto del Parmigiano Reggiano? Romanticamente è l’esperienza dei maestri casari, razionalmente… il seguire rigorosi standard dettati dal Disciplinare di Produzione.

Il processo di lavorazione prevede l’uso di caldaie di rame, la rottura della cagliata con un attrezzo chiamato “spino” e una lunga stagionatura che può superare i 36 mesi. Ci sono forme di Parmigiano che arrivano a 56 mesi, sprigionando un concentrato di sapori unico. Ogni forma è sottoposta a rigidi controlli, e solo quelle conformi possono essere marchiate a fuoco con il simbolo del Parmigiano Reggiano. Ma del processo di produzione parleremo meglio a breve.

Quando un formaggio può chiamarsi Parmigiano Reggiano?

Il Consorzio di tutela e la DOP

Nel 1934 nasce il Consorzio di Tutela, un’organizzazione fondamentale per proteggere il nome e la qualità del Parmigiano Reggiano dalle sue numerose imitazioni. Grazie al Consorzio, nel 1996 il formaggio ha ottenuto la Denominazione di Origine Protetta (DOP) a livello europeo.

Il Disciplinare di Produzione del Parmigiano Reggiano è il documento ufficiale che definisce le regole e gli standard per la sua produzione. Stabilisce i requisiti riguardanti l’area geografica di produzione, le caratteristiche del latte utilizzato, le tecniche di lavorazione, i tempi di stagionatura e altri aspetti per garantire la qualità e l’autenticità del Parmigiano Reggiano.

Il disciplinare del Parmigiano Reggiano è disponibile sul sito ufficiale del Consorzio, nella sezione dedicata alle normative.

Ma in soldoni…

Come si fa il Parmigiano Reggiano?

Il Parmigiano Reggiano viene prodotto seguendo un procedimento tradizionale che, come abbiamo visto, oggi è protetto dal disciplinare di produzione.

Di seguito un riassunto delle fasi principali della lavorazione:

1. Raccolta del Latte

Origine: il latte proviene da vacche alimentate con fieno ed erba coltivati nella zona di produzione, senza l’uso di insilati.

Due mungiture: si utilizza il latte crudo della mungitura serale, lasciato riposare in vasche per consentire l’affioramento della crema, e il latte della mungitura del mattino.

2. Miscela e Coagulazione

Il latte scremato della sera viene miscelato con quello intero del mattino in grandi caldaie a forma di campana rovesciata di rame. Si aggiunge il siero innesto, ricco di fermenti lattici provenienti dalla lavorazione del giorno precedente e il caglio di vitello .

La miscela viene riscaldata a circa 33-35°C per consentire la coagulazione.

3. Rottura della Cagliata

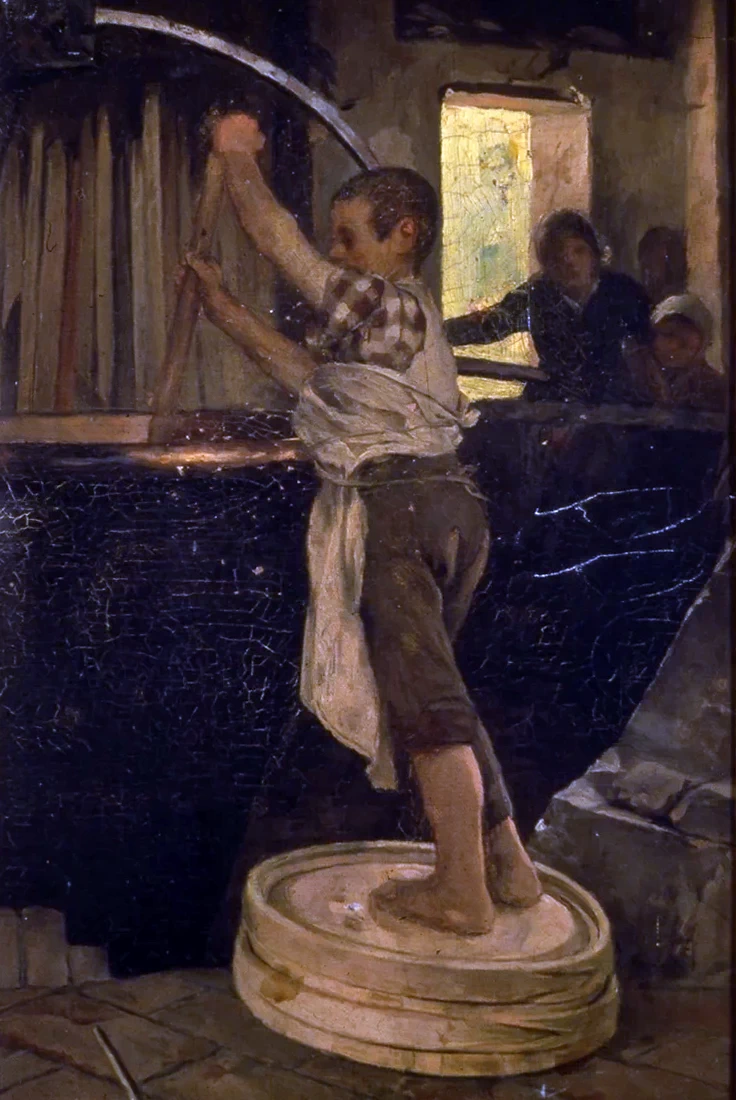

Lo “spino”, strumento tradizionale di legno o acciaio, viene usato per rompere la cagliata in granuli che hanno una dimensione simile a quella dei chicchi di riso. La massa viene successivamente riscaldata a circa 55°C per permettere ai granuli di aggregarsi ed espellere il siero, liquido lattiginoso composto prevalentemente da acqua e lattosio, contiene qualche sieroproteine, grasso vitamine e Sali minerali.

4. Estrazione della Pasta e Pressatura

La massa caseosa si deposita sul fondo della caldaia. Viene raccolta con una tela e divisa in due forme gemelle, che diventeranno due forme di Parmigiano Reggiano. Le forme vengono avvolte in tele e poste in fascere di legno o plastica per eliminare il siero residuo. Durante questa fase, viene dato al formaggio il caratteristico profilo tondeggiante.

5. Salatura

Le forme vengono immerse in vasche di salamoia satura di acqua e sale per circa 20-25 giorni. Questo passaggio serve a insaporire e preservare il formaggio.

6. Stagionatura

Le forme di Parmigiano Reggiano vengono trasferite in magazzini con scaffali di legno, che siamo soliti vedere nei servizi e nei documentari, dove vengono girate e pulite regolarmente. La stagionatura minima è di 12 mesi, ma il formaggio può maturare fino a 24, 36 mesi o più, sviluppando aromi complessi e una struttura granulosa a scaglie . Dopo 12 mesi, ogni forma viene esaminata con un martelletto per verificarne la consistenza interna. Solo quelle che superano i controlli ottengono il marchio a fuoco del Consorzio Parmigiano Reggiano che le certifica come Parmigiano Reggiano DOP. Le forme che non soddisfano gli standard possono essere “decertificate” e commercializzate con denominazioni diverse.

In questo articolo abbiamo approfondito come viene prodotto, i valori nutrizionali e le ricette per gustare al meglio il Parmigiano Reggiano.

Curiosità!

- Cenni letterari: Nel 1344, Giovanni Boccaccio menziona il Parmigiano nel Decameron, descrivendo un paese immaginario dove si grattugiava sulle tagliatelle.

- Il mercato di Londra: Nel XVIII secolo, il Parmigiano era uno dei formaggi più costosi nei mercati europei, richiesto anche dai reali britannici.

- Un tesoro in guerra: Durante la Seconda Guerra Mondiale, le forme di Parmigiano furono nascoste in rifugi per evitare che venissero saccheggiate

- Peso: ogni forma pesa circa 40 kg e richiede circa 550 litri di latte per la produzione.

Il Parmigiano Reggiano non è solo un alimento; è cultura, tradizione e passione. Ogni scaglia racconta una storia di autenticità e impegno, rendendolo non solo un piacere per il palato, ma anche un pezzo di storia da gustare.